–•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 86% –±–Β–Μ–Κ–Ψ–≤ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Α Ferroplasma acidiphilum, –Ψ–±–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –Ω–Η―Ä–Η―²–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –Θ–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Η–Ζ –±–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Ψ–Μ–Β–Κ―É–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―é –Η―Ö ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄ –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―É –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ε–Η–≤―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Ι, –≤ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è―Ö –Κ―Ä–Η―¹―²–Α–Μ–Μ–Ψ–≤ –Ω–Η―Ä–Η―²–Α, –≤―¹–Β –±–Β–Μ–Κ–Η –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Κ–Μ–Β–Ω–Κ–Α―Ö¬Μ, –Κ–Α–Κ ―É ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ψ–±–Η―²–Α–Ϋ–Η–Ι, ―ç―²–Η –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Β –±–Β–Μ–Κ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Φ–Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α.

–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –±–Β–Μ–Κ–Ψ–≤ –≤―Ö–Ψ–¥―è―² –Η–Ψ–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–≤ (–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α, –Φ–Β–¥–Η, –Κ–Ψ–±–Α–Μ―¨―²–Α, –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―è, ―Ü–Η–Ϋ–Κ–Α, –Φ–Ψ–Μ–Η–±–¥–Β–Ϋ–Α, –Κ–Α–Μ―¨―Ü–Η―è, –Φ–Α―Ä–≥–Α–Ϋ―Ü–Α –Η –¥―Ä.). –Δ–Α–Κ–Η–Β –±–Β–Μ–Κ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Β–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –û–Ϋ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Κ–Α―²–Α–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β (―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ―³–Β―Ä–Φ–Β–Ϋ―²―΄) –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≥–Β–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ–±–Η–Ϋ). –Θ –≤―¹–Β―Ö –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Β–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―è –±–Β–Μ–Κ–Ψ–≤. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η, –Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι.

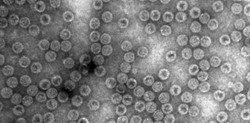

–®–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –≤ –±–Η–Ψ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―É―Ä–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –≤ –Δ―É–Μ–Β –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Ι―¹―è –Κ –Ϋ–Α–¥―Ü–Α―Ä―¹―²–≤―É –Α―Ä―Ö–Β–Ι (Archaea) –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β Ferroplasma acidiphilum. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Α―Ä―Ö–Β–Ι –Η –±–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ι, ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ–Α –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Α –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―΅–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ.

–Λ–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ–Α –Ε–Η–≤–Β―² –≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Η―¹–Μ―΄―Ö (pH 1,3βÄ™2,2, –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ 1,7) –≤–Ψ–¥–Α―Ö, –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Α–Φ–Η. –£ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β ―²–Α–Κ–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―²―¹―è –≤ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Φ–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―É–Μ―¨―³–Η–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–¥ (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω–Η―Ä–Η―²–Α). –Λ–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ–Α βÄî –Ψ–±–Μ–Η–≥–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ―²―Ä–Ψ―³, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹–Α–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Κ―É –Η–Ζ ―É–≥–Μ–Β–Κ–Η―¹–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Ζ–Α (–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―²–Β–Ϋ–Η―è–Φ), –Α –Ω–Η―²–Α―²―¨―¹―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ―Ä–Α―¹―²–Β–Ϋ–Η–Ι, –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η –¥–Μ―è ―³–Η–Κ―¹–Α―Ü–Η–Η –Γ–û2 ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β―², –Α ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―è –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–≤―É―Ö–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α (Fe2+ → Fe3+).

–£ ―Ö–Ψ–¥–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ―É ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤ 2005 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Β–Β ―³–Β―Ä–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ (–Α–Μ―¨―³–Α-–≥–Μ―é–Κ–Ψ–Ζ–Η–¥–Α–Ζ–Α) ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Φ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ―³–Β―Ä–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ ―É –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ ―³–Β―Ä–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α (–≥–Μ–Η–Κ–Ψ–Ζ–Η–¥-–≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Α–Ζ―΄) –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―². –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ βÄî –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –±–Β–Μ–Κ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–≤.

–†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η–Ζ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –±–Β–Μ–Κ–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Η―Ö –Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Κ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Β–Κ―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹–Β –Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α―Ä―è–¥―É (–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 400 –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–±–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³―Ä–Α–Κ―Ü–Η–Ι, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –±–Β–Μ–Κ–Α–Φ); –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –±–Β–Μ–Κ–Α. –‰–Ζ 189 –±–Β–Μ–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–¥–Β–Ϋ―²–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Μ–Η―à―¨ 26 –Ϋ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β 163 (86%) –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Φ–Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Β–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –Γ–Α–Φ–Ψ–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –±–Β–Μ–Κ–Ψ–≤, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―É –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―² –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α (–≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –±–Β–Μ–Κ–Η, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –≤ –Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ―è―Ü–Η―è―Ö ―¹ –Ϋ―É–Κ–Μ–Β–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―²–Α–Φ–Η: –î–ù–ö-–Μ–Η–≥–Α–Ζ―΄, ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Α–Ζ―΄, ―ç–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―É–Κ–Μ–Β–Α–Ζ―΄, –Η–Ϋ―²–Β–≥―Ä–Α–Ζ―΄ –Η –¥―Ä.).

–•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ –≤ –±–Β–Μ–Κ–Α―Ö ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄ –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹―¨―é. –‰―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Β ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –±–Β–Μ–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Η―Ö –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄ (–¥–Β–Ϋ–Α―²―É―Ä–Α―Ü–Η–Η) –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –±–Β–Μ–Κ–Η ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄, –Ω–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α―²―¨–Η, –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¹―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Κ–Μ–Β–Ω–Κ–Α―Ö¬Μ (¬Ϊiron rivet¬Μ).

–ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α―Ö ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Η–Μ–Η―è –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η―Ö –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Β–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―É ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –≤―¹–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ–Α? –‰–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ–Ϋ–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤, –Ψ–±–Η―²–Α―é―â–Η―Ö –≤ –Κ–Η―¹–Μ―΄―Ö, –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Α―Ö? –î–Μ―è –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η ―²–Β–Φ–Η –Ε–Β –Φ–Β―²–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Β –±–Β–Μ–Κ–Η –Η–Ζ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄ βÄî –Α―Ä―Ö–Β–±–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Η Picrophilus torridus, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ –Ϋ–Β―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ψ–±–Η―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ε–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α βÄî –±–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Η Acidithiobacillus ferrooxidans. –‰–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Μ–Η―à―¨ 29 –Η 28 –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Β–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ. –Γ–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Β–Η–Ϋ―΄ ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ–Η, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Β–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―² –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ.

–£ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹―²–Α―²―¨–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Φ–Β–Μ―É―é –≥–Η–Ω–Ψ―²–Β–Ζ―É βÄî –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Φ–Β–Μ―É―é, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β Nature. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β–Φ–Α―è ―É ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ψ―²–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ–Φ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―ç―²–Α–Ω–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Ι, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ζ–Α―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è―Ö –Κ―Ä–Η―¹―²–Α–Μ–Μ–Ψ–≤ –Ω–Η―Ä–Η―²–Α, –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Κ ―²–Β–Φ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ψ–±–Η―²–Α–Β―² ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ–Α. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ ―²–Α–Κ–Η―Ö –±–Η–Ψ―²–Ψ–Ω–Ψ–≤ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Η―¹–Μ–Α―è ―¹―Ä–Β–¥–Α –Η –Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Β ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―ç–Κ–Ζ–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ψ–±–Η―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Β.

–î―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β –Ϋ–Β–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―΄, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Η ―¹–Β―Ä―΄. –ü–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Η –Κ–Α―²–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –±–Β–Μ–Κ–Α–Φ–Η, –Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –±–Β–Μ–Κ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Β–±―è –Α―²–Ψ–Φ―΄ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ―΄–Β ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Η ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―²―΄. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Η–≤―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –±–Η–Ψ―²–Ψ–Ω―΄, –Ψ–Ϋ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Φ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Ψ–Φ –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α, –Η –Ψ―²–±–Ψ―Ä ―¹―²–Α–Μ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η―Ö –±–Β–Μ–Κ–Ψ–≤ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η, –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –≤ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Β –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ι. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Β―Ö –±–Β–Μ–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–Ε –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―².

–Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α―²―¨–Η, –Ψ–±–Η–Μ–Η–Β –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η―Ö –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Β–Η–Ϋ–Ψ–≤ ―É ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–±–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ–Η –Κ–Η―¹–Μ―΄―Ö, –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥, –Η –≤―¹―è –Η―Ö ―ç–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ–Α–Μ–Α –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ–Η―è. –î―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄, –Ψ–±–Η―²–Α―é―â–Η–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η ―²―É–¥–Α –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―ç–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Ψ–Φ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α. –Δ–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Β–Μ–Κ–Η ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β―², –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β–Ι –Ψ―² ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β–Ι –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ (–Φ–Β–Ε–≤–Η–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ) –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ ―É –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―Ä–Η–Ψ―² βÄî –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ.

–£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Β ―É―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –≤ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Β―Ä―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–Ζ–Φ―΄ –Η –Β–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Β–Η–Ϋ–Ψ–≤. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Α―ç―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ, –¥–Μ―è –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Β–Φ―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―ç―²–Α–Ω―΄ ―ç–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ–Α–Μ–Η –≤ –±–Β―¹–Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö.