–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б–µ–ї–µ–Ї—Ж–Є—П, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—В–∞ –Є –њ—В–Є—Ж—Л, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Ї –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Є –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В–Є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є. –Ф–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Є –Є –Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ–Њ–є –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є 1960-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤–љ–µ—Б–ї–Є —Б–≤–Њ–є –≤–Ї–ї–∞–і –≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О ¬Ђ–Ј–µ–ї–µ–љ—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–∞ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤—Л—А–∞—Й–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е –Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б—В—А–∞–љ–∞—Е —Б–Њ—А—В–Њ–≤ –њ–Є—Й–µ–≤—Л—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е —Г—А–Њ–ґ–∞–µ–≤ –Є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –Ї –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Є –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ (Borlaug, 2000). –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–≤–Є–ґ—Г—Й–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –±—Л–ї–∞ –Є–і–µ—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П –і–ї—П –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–µ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–Њ–≤—Л—Е —А–Є—Б–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л вАУ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —А–∞—Б–њ—Л–ї—П–µ–Љ—Л—Е –∞–≥—А–Њ—Е–Є–Љ–Є–Ї–∞—В–Њ–≤ –Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—О —Н—А–Њ–Ј–Є–Є –њ–Њ—З–≤—Л –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –њ–Њ—З–≤—Л.

–†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Љ–Њ–ї–µ–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤ 1970-—Е –Є 1980-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є—Е –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—А–Ї–µ—А—Л –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤. –Ю—В–±–Њ—А, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–є –њ–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Љ–∞—А–Ї–µ—А–∞–Љ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–µ–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л —Б–µ–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е 50 –ї–µ—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—Б–Є–ї–Є —Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї –Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ–Љ –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤ –≤–љ—Г—В—А–Є –Њ–і–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–µ–ґ–≤–Є–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Ї—А–µ—Й–Є–≤–∞–љ–Є—П.

–° —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е –±–∞—А—М–µ—А–Њ–≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л (—Г—З–µ–љ—Л–µ, —Д–µ—А–Љ–µ—А—Л, –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є) —Г–ґ–µ –≤ 1980-—Е –≥–Њ–і–∞—Е —Б—В–∞–ї–Є —Г–і–µ–ї—П—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Є–љ—Л–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З, –Ї–∞–Ї —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ –і–ї—П –њ—А–Є–і–∞–љ–Є—П —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –Ї –Ј–∞—Б—Г—Е–µ, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞—Б–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—З–≤—Л –Є–ї–Є –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ. –Ф–ї—П –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є –±—Л–ї –Ј–∞–њ—Г—Й–µ–љ —А—П–і –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е, –∞ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Є —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ.

–†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –Є –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–љ—Л–є –≤ 1980-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –Љ–µ—В–Њ–і —А–µ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞–љ—В–љ—Л—Е –Ф–Э–Ъ —Б—В–∞–ї –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–Љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –Љ–µ–ґ–≤–Є–і–Њ–≤—Г—О –љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –±–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –Љ–Њ–ї–µ–Ї—Г–ї—П—А–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –і–ї—П –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ф–Э–Ъ, –Ї–Њ–і–Є—А—Г—О—Й–µ–є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –Ї –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л–Љ) –і–Њ–љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ (–Љ–Є–Ї—А–Њ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞, —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ), –Є –≤—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–љ–Є—П –µ–µ –≤ –≥–µ–љ–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞-—А–µ—Ж–Є–њ–Є–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї.

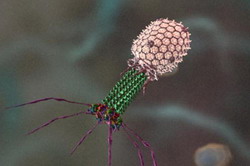

–°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–∞ —А–µ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞–љ—В–љ–Њ–є –Ф–Э–Ъ –≤ –≥–µ–љ–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞-—А–µ—Ж–Є–њ–Є–µ–љ—В–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –У–Ь–Ю. –Я—А–Є —А–∞–±–Њ—В–µ —Б —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В –Љ–µ—В–Њ–і —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О Agrobacterium tumefaciens (—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ—З–≤–µ–љ–љ–∞—П –±–∞–Ї—В–µ—А–Є—П, –Є–Љ–µ—О—Й–∞—П –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–љ–Є–µ –µ–µ –≥–µ–љ–Њ–≤ –≤ —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ—Л –Ј–∞—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є) –Є –Љ–µ—В–Њ–і ¬Ђ–±–Є–Њ–±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Є¬ї вАУ ¬Ђ–Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–љ–Є—П¬ї –Ї–ї–µ—В–Ї–Є-—А–µ—Ж–Є–њ–Є–µ–љ—В–∞ –љ–∞–љ–Њ—З–∞—Б—В–Є—Ж–∞–Љ–Є, –љ–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞–љ—В–љ–Њ–є –Ф–Э–Ъ. –Ъ –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л–Љ –і–ї—П —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Љ–Є–Ї—А–Њ–Є–љ—К–µ–Ї—Ж–Є–Є, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ–Њ—А–∞—Ж–Є—П –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї (FAO/WHO 2003a). –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –њ—А–Є —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –љ–Є–ґ–µ, —З–µ–Љ –њ—А–Є —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї, –Є –≤–Є–і–Њ—Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–љ–∞, —З—В–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —В–µ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ї–ї–µ—В–Ї–∞—Е –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤.

–У–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П —Б—В–Њ–є–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—П–ї–≤–µ–љ–Є—П –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б–µ–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –Љ–µ–љ—М—И–Є–Љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—В—А–∞—В–∞–Љ–Є, —З–µ–Љ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б–µ–ї–µ–Ї—Ж–Є—П. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ—Л–µ –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –љ–∞–і –≥–µ–љ–Њ–Љ–Њ–Љ –њ—Г—В–µ–Љ –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –≥–µ–љ–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ—А–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤, –≤—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ф–Э–Ъ –≤ –≥–µ–љ–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–µ–њ—А–µ–і–љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –Є –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ —Б–µ–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є. –°–µ–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –±–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –љ–µ–њ—А–µ–і–љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є–є –Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–Њ–є–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Б–µ–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л, –љ–Њ –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –Љ–Њ–ї–µ–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—А–Ї–µ—А–Њ–≤, –Є–≥—А–∞—О—В –≤–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–µ–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї –і–ї—П –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л.