–ú–ł–ļ—Ä–ĺ–ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ľ—č:

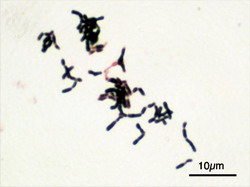

–í–ĺ–ī–ĺ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ–ļ–į—Ä–ł–ĺ—ā—č–ö –Ņ—Ä–ĺ–ļ–į—Ä–ł–ĺ—ā–į–ľ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—Ź—ā—Ā—Ź –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ—ą–ł–Ķ –Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–ł, –Ĺ–ĺ –ł —Ā–ł–Ĺ–Ķ-–∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—č–Ķ –≤–ĺ–ī–ĺ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–ł, —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ—č–Ķ —Ü–ł–į–Ĺ–ĺ–Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł—Ź–ľ–ł, ... |

–Ď–ł—Ą–ł–ī–ĺ–Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–ł –Ď–ł—Ą–ł–ī–ĺ–Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–ł ‚Äď –Ĺ–ĺ—Ä–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –ĺ–Ī–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł —ā–ĺ–Ľ—Ā—ā–ĺ–≥–ĺ –ļ–ł—ą–Ķ—á–Ĺ–ł–ļ–į —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į. –≠—ā–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į—é—Č–į—Ź –≤ –Ņ–ł—Č–Ķ–≤–į—Ä–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ —ā—Ä–į–ļ—ā–Ķ —Ą–Ľ–ĺ—Ä–į, –Ņ... |

–ü–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ—č–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł

- –ö—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č

- –ě—ā–ļ—Ä—č—ā–ł–Ķ –ľ–Ķ–Ľ–ļ–ł—Ö –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ–ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ľ–ĺ–≤

- –ú–ł–ļ—Ä–ĺ–Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł —É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–į—é—ā: –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć ‚ÄĒ —Ā–Ņ–Ľ–ĺ—ą–Ĺ–ĺ–Ķ –∂—É–Ľ—Ć–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ

- –°–į–Ĺ–Ĺ—ā–į—Ä–Ĺ–ĺ-–Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä–ĺ–Ľ—Ć –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ĺ–ľ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —Ā–ľ—č–≤–ĺ–≤

- –ě 19 –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ–Ī–į—Ö-–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–Ĺ–ł–∑–į—ā–ĺ—Ä–į—Ö

- –ď–ĺ–Ĺ–ĺ–ļ–ĺ–ļ–ļ–ł

- –°–į–Ĺ–ł—ā–į—Ä–Ĺ–ĺ-–ľ–ł–ļ—Ä–ĺ–Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –≤–ĺ–ī—č. –ú–ł–ļ—Ä–ĺ—Ą–Ľ–ĺ—Ä–į –≤–ĺ–ī—č