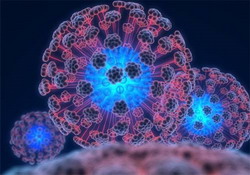

Бактериофаги (греч. Phagos - пожирающий)- это вирусы, паразитирующие на бактериях.

В 1898 г. Выдающийся русский микробиолог Н.Ф.Гамалея обнаружил, что обычные видимые в микроскоп бактерии под влиянием каких либо факторов подвергаются распаду, или лизису. В 1917 г. Французскому ученому Де» Эррелю удалось установить, что этот лизис

вызывает особый «пожиратель бактерий «, получивший название бактериофага. Он установил подобное явление у бактерий дизентерии.

Обнаружены вирусы грибов – микрофаги, некоторых водорослей, так, цианофаги - паразиты сине-зеленых водорослей.

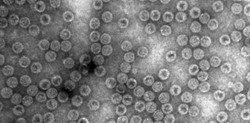

Большинство фагов имеет округлую или многранную головку и отросток. Головка имеет белковую оболочку; внутри головки заключена дезоксирибонуклеиновая или реже РНК. Размеры головки от 40 до 100 нм. Длина отростка 20-225 нм. Отросток представляет собой белковую трубочку-это полый стержень, окруженный сократительным чехлом из белка. Стержень оканчивается пластинкой с выростами и тонкими нитями. Фаги способны размножаться только в живых клетках.

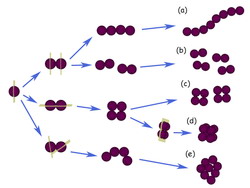

Механизм проникновения фага в клетку:

Фаг пластинкой отростка прикасается к клетке, адсорбируется на ее поверхности и стержень как бы прокалывает оболочку бактерии. Разрыв оболочки обусловлен наличием в конце отростка фага специфических ферментов. Вслед за этим белковый чехол отростка сокращается и содержимое головки (нуклеиновая кислота) по каналу отростка переходит (впрыскивается) в бактериальную клетку. Белковые оболочки головки и отростка остаются на поверхности клетки. Фаговая ДНК вызывает перестройку обмена веществ пораженной клетки. Ситезируются уже не бактериальные ДНК и белок, а фаговые, что приводит к образованию в клетке новых фагов. Оболочка клетки лизируется и фаги освобождаются. Полный цикл развития фага продолжается 30-90 мин, в течение которых образуется 100-200 фаговых частиц.

Фаги, обуславливающие лизис микробов и формирование новых фаговых корпускул, называются вирулентными, Наряду с вирулентными в природе имеются умеренные фаги, взаимодействие которых с бактериями проявляется в двух формах: одни штаммы или клетки определенного вида бактерий они разрушают, в другие проникают но гибели не вызывают.

Фаги обнаруживаются во всех объектах окружающей среды, в которых обитают бактерии, актиномицеты, грибы. Найдены они и в воде, почве, молоке, в различных выделениях человека и животных.